Soy Story: Die traurige Wahrheit zur Entstehung des deutschen Schnitzels

Die Schweinefleischindustrie in Deutschland ist auf Sojaimporte für ihre Futtermittel angewiesen – ein Großteil davon stammt aus dem brasilianischen Cerrado. Dort zerstört der Sojaanbau Wälder, vertreibt Gemeinschaften und gefährdet die Lebensgrundlage der Menschen vor Ort. Dieses Risikosoja gelangt auch in die Lieferketten deutscher Fleischunternehmen – die damit die Verantwortung haben auf entsprechende Risiken zu reagieren. Das deutsche und das europäische Lieferkettengesetz sind entscheidende Hebel zur Bekämpfung dieser Missstände – stehen aber unter extremen politischen Druck.

Der Preis für deutsches Schweinefleisch: Vertreibung, Vergiftung, Wasserknappheit, Biodiversitätsverlust

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 44 Millionen Schweine geschlachtet.1 Damit sie möglichst schnell wachsen, ist ihr Futter hochkonzentriert – und enthält durchschnittlich 9 % Sojaschrot2. Allein 2023 wurden in Deutschland etwa 740.000 Tonnen Soja für Schweine verfüttert. Ein großer Teil davon stammt aus Brasilien, vor allem aus dem artenreichen Cerrado, wo für den Anbau riesiger Monokulturen Wälder zerstört und Menschenrechte verletzt werden3.

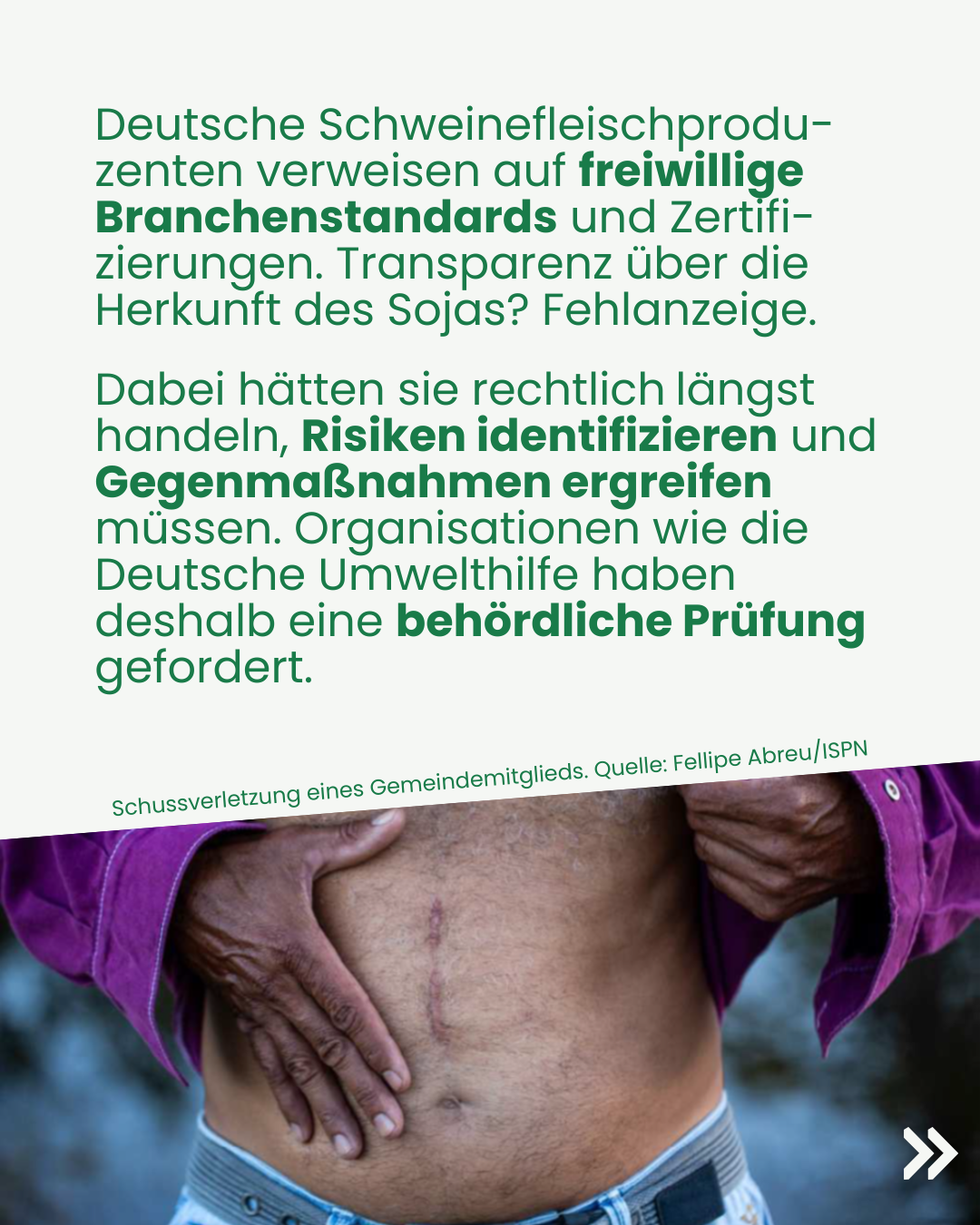

Die dortige Sojaproduktion steht in direkter Verbindung mit schweren Menschenrechtsverstößen. Im brasilianischen Cerrado verlieren traditionelle Gemeinschaften wie Melancias und Capão do Modesto durch illegalen Landraub und industrielle Sojaplantagen systematisch ihre Lebensgrundlagen. Auf der Fazenda Santa Isabel wurde Dorfinfrastruktur zerstört, in Piauí drohen bewaffnete Sicherheitsdienste den Anwohner*innen– es gab bereits Schussverletzungen. Der Pestizideinsatz für den Sojaanbau verseucht außerdem das Trinkwasser, tötet Fische und gefährdet die Gesundheit der Menschen. während der enorme Wasserverbrauch der Plantagen für die Bewässerung die Wasserknappheit verstärkt. Dies hat auch für den Amazonasregenwald Folgen, da die Wasserkreisläufe beider Ökosysteme eng verbunden sind. Die beschriebenen Zustände verstoßen gegen gleich mehrere Vorgaben des deutschen Lieferkettengesetzes (§ 2 Abs. 2 Nr. 9, 10, 12) – etwa gegen das Verbot rechtswidriger Landenteignung, gegen das Menschenrecht auf Wasser und gegen das Verbot gewaltsamer Einschüchterung durch Sicherheitspersonal.

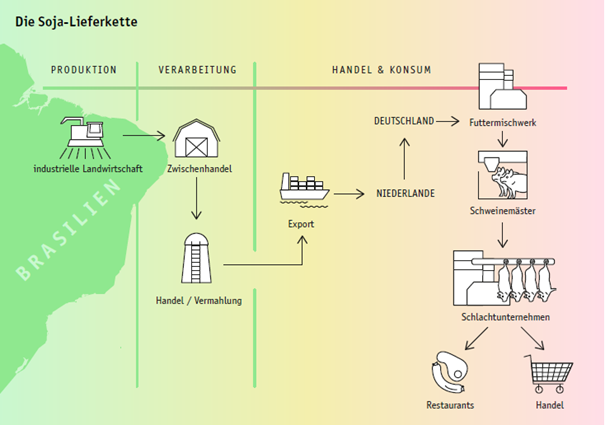

Wie das Soja zu unseren Schweinen gelangt

Der Weg des Sojas beginnt auf den Monokulturfeldern im Cerrado und führt über brasilianische Häfen wie Itaqui oder Barcarena nach Europa – häufig über den Umschlaghafen in Amsterdam. Von dort aus gelangt das Soja weiter zu den Futtermittelherstellern Deutschland. Diese beliefern wiederum Mastbetriebe, die an große Schlachthöfe wie Tönnies oder Westfleisch weiterverkaufen4. Tönnies, Deutschlands größter Schweinefleischverarbeiter mit über 30 % Marktanteil, hat sich öffentlich zu entwaldungsfreien Lieferketten bekannt – bleibt in der Umsetzung aber vage und verweist auf freiwillige Branchenstandards wie das QS-Soja-Modul, das keine echte Rückverfolgbarkeit bietet5.

Das Problem: Die Unternehmen verwenden schwache Zertifizierungsmodelle wie Mass Balance oder Book & Claim. Diese erlauben die Mischung von Soja unbekannter Herkunft mit nachhaltigerem Soja – sie garantieren keine Herkunftstransparenz. Entwaldungsfreies Soja bleibt damit bislang eine Behauptung – ohne überprüfbare Substanz.

Verantwortungslosigkeit in der Lieferkette

Die Situation zeigt exemplarisch, warum freiwillige Selbstverpflichtungen nicht ausreichen. Unternehmen wie Tönnies oder Westfleisch liefern keine belastbaren Nachweise über die Herkunft des Sojas, das über Bunge importiert wird. Sie verweisen auf brancheneigene Systeme, äußern sich ausweichend oder gar nicht – obwohl ihnen die Risiken durch zahlreiche Berichte über entsprechende Missstände in den letzten Jahren bekannt sind.

Dabei hätten sie rechtlich längst handeln müssen: Das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) verpflichtet seit 2023 Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden (seit 2024: ab 1.000) zur menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfalt entlang der gesamten Lieferkette – auch bei indirekten Zulieferern6. Die Unternehmen müssen Risiken identifizieren, bewerten, Gegenmaßnahmen einleiten und dokumentieren. Eine bloße Berufung auf Zertifikate reicht nicht.

Wie das deutsche und das europäische Lieferkettengesetz Veränderungen ermöglichen

Das deutsche LkSG und das kommende EU-Lieferkettengesetz (CSDDD) haben das Potenzial, solche Missstände konkret zu adressieren – sofern sie konsequent angewendet werden:

▪️ Menschenrechtsverletzungen benennen: Der systematische Landraub im Cerrado fällt unter § 2 Abs. 2 Nr. 10 LkSG. Unternehmen müssen bei Kenntnis Risiken bewerten und handeln – auch bei mittelbaren Zulieferern wie Bunge.

▪️ Transparenz schaffen: Die CSDDD wird zur Pflicht machen, dass Unternehmen offenlegen, wie sie Sorgfaltspflichten erfüllen – öffentlich und nachvollziehbar.

▪️ Anreize für saubere Lieferketten stärken: Unternehmen, die wirklich entwaldungsfreie und menschenrechtskonforme Lieferketten aufbauen profitieren von resilienten und transparenteren Lieferbeziehungen – und wenn alle Marktakteure denselben Regeln unterliegen.

Was wir schon mit Hilfe des LkSG tun

Deutschlands große Fleischproduzenten – Tönnies, Westfleisch und Rothkötter – stehen mutmaßlich in Verbindung zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung im brasilianischen Cerrado. In einem gemeinsamen Hinweisschreiben an das BAFA hat die DUH daher gemeinsam mit ClientEarth und Mighty Earth eine behördliche Prüfung nach dem Lieferkettengesetz gefordert. Unsere Recherchen belegen: In den Lieferketten der Unternehmen wurde offenbar Soja eingesetzt, das ein Risiko für Landraub, Vertreibung, Abholzung und massivem Pestizideinsatz hat7. Obwohl die Unternehmen seit dem 1. Januar 2023 gesetzlich verpflichtet sind, solche Risiken zu identifizieren und zu minimieren, liegen bislang keine überzeugenden Nachweise für wirksame Maßnahmen vor. Eine Untersuchung durch das BAFA war daher aus unserer Sicht dringend erforderlich.

[1] https://www.schweine.net/markt/schlachthofranking.html

[2] https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/mapping_the_european_soy_supply_chain_e4c.pdf

[3] https://www.klimareporter.de/images/dokumente/2024/05/Profits-on-Brz-soy-in-Germany_May20241.pdf

[4] https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Naturschutz/Soja/Soy_Story_Deutsch_Release_2810_komprimiert_f%C3%BCr_web.pdf

[5] https://www.schweine.net/markt/schlachthofranking.html

[6] https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1726130690538

[7] https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Naturschutz/Soja/Soy_Story_Deutsch_Release_2810_komprimiert_f%C3%BCr_web.pdf

Stand: 2. Juli 2025