Beiträge

210.438 Menschen fordern: „Herr Merz, Hände weg vom Lieferkettengesetz!“ – Petitionsübergabe vor dem Bundeskanzleramt

Gemeinsam mit unserem breiten Bündnis aus über 90 Menschenrechts- und Umweltorganisationen haben wir im Mai eine Petition zum Erhalt des Lieferkettengesetzes und der EU-Lieferkettenrichtlinie an den Bundeskanzler gestartet – über 210.000 Menschen haben sich bereits angeschlossen!

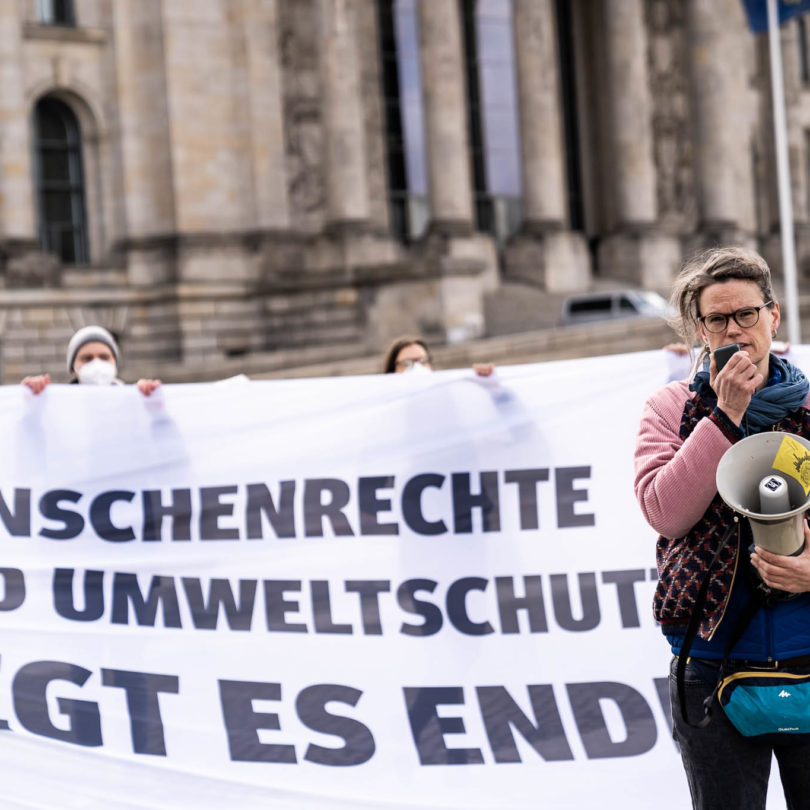

Am 8. Oktober haben wir diese Stimmen vor dem Kanzleramt sichtbar gemacht. Mit dabei waren neben Vertreter*innen unserer vielen Bündnisorganisationen auch Gewerkschafter*innen und Wissenschaftler*innen aus Pakistan, Bangladesch, Indien, Mexiko und weiteren Ländern. Denn sie wissen aus erster Hand, was auf dem Spiel steht, wenn Regelungen zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt abgeschwächt werden.

Zehra Khan, Generalsekretärin der Home-Based Women Workers’ Federation (HBWWF) in Pakistan, betonte: „Wer das Lieferkettengesetz jetzt abschaffen oder schwächen will, riskiert, dass sich Katastrophen wie Rana Plaza wiederholen – mit unermesslichem Leid für die Betroffenen und ihre Familien. Diejenigen, die so tun, als sei dieses Gesetz zu bürokratisch, nehmen das billigend in Kauf.“

Das starke ILG-Bündnis Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

Das starke ILG-Bündnis Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer Zehra Khan berichtet aus der Praxis Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

Zehra Khan berichtet aus der Praxis Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer Bärbel Kofler übernimmt die Petition Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

Bärbel Kofler übernimmt die Petition Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer Der Bundeskanzler mit der Kettensäge der Deregulierung... Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

Der Bundeskanzler mit der Kettensäge der Deregulierung... Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer ... darf das Lieferkettengesetz nicht zu Fall bringen! Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

... darf das Lieferkettengesetz nicht zu Fall bringen! Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

Foto: Initiative Lieferkettengesetz / Robert Diendorfer

Bärbel Kofler, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), hat unsere Petition entgegengenommen und wird sie an den Bundeskanzler weiterleiten. Denn von der Wichtigkeit des Gesetzes ist sie überzeugt: „Ich halte das Gesetz nach wie vor für fundamental, wenn es um Arbeitnehmerrechte weltweit geht“, sagte sie bei der Petitionsübergabe. Als ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat sie die Entstehung des Lieferkettengesetzes selbst viele Jahre begleitet. Was ihr Mut macht? Dass so viele Menschen sich noch immer für das Lieferkettengesetz einsetzen!

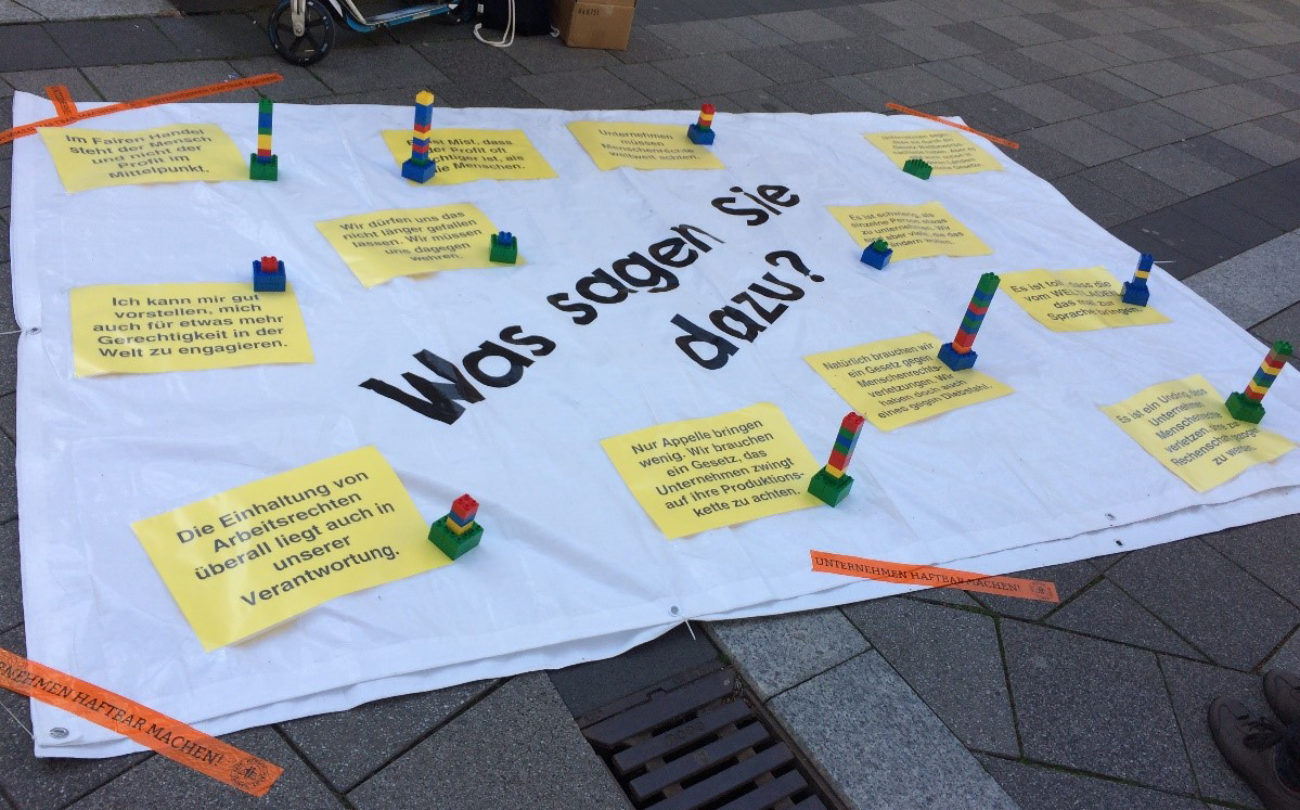

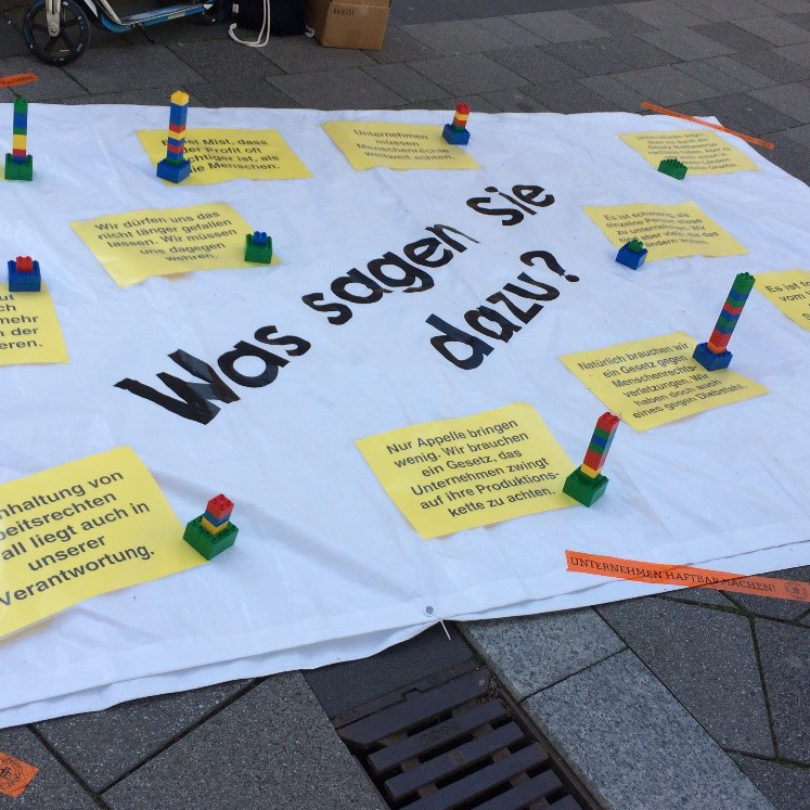

Das können wir nur unterstreichen und sagen noch einmal: Danke an alle Aktiven, die diese vielen Unterschriften mit ihrem Engagament bei Veranstaltungen, Filmvorführungen, Beiträgen in den sozialen Medien und vielen, vielen Einzelgesprächen ermöglicht haben!

Weitere Fotos gibt’s hier.

Datum: 8. Oktober 2025